Livraison incluse - Option montage

Livraison incluse - Option montage

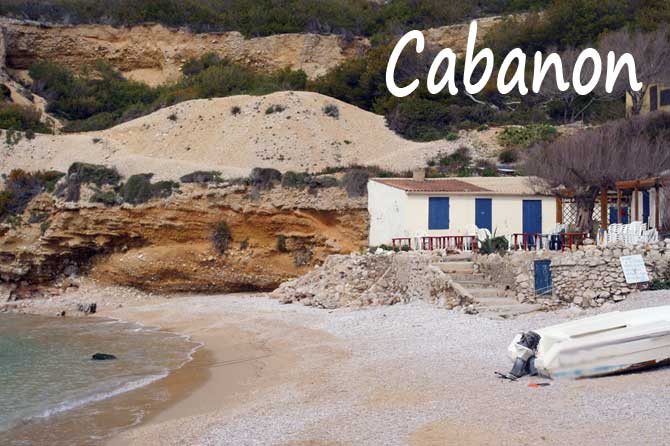

Du provençal cabano = une Cahute .

La cabane est un mot passé dans le langage national pour désigner une petite construction assez fragile qui sert à entreposer divers objets et quelquefois d'habitation.

Nous livrons des cabanes dans toute la France continentale et aussi nous livrons des cabanes en Belgique.

" Si le Marseillais est orgueilleux, la maison sera un château ; s'il est simple, elle deviendra une bastide ; s'il est modeste, il la nommera un cabanon. Mais lui seul peut établir cette classification, car rien ne ressemble autant à un château marseillais qu'une bastide, si ce n'est peut-être un cabanon."

Ainsi, Alexandre Dumas introduisait-il déjà le doute sur la filiation entre la cabane et le cabanon, le vocable marseillais (13) devant être distingué du sens commun, provençal comme hexagonal. Au temps de Dumas et de Stendhal, lequel s'étonna également de ce trait culturel, le cabanon était une habitation extra muros, mais non exclusivement secondaire puisqu'elle pouvait être l'habitat de pêcheurs regagnant la ville le dimanche. C'est à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle qu'il est devenu un véritable emblème identitaire, popularisé par la chanson, la littérature et le cinéma. N'est-il pas alors l'équivalent ensoleillé du jardin ouvrier des premiers banlieusards de la couronne parisienne ? Ce serait oublier les vertus éducatives du jardin ouvrier, prescrites par ses règlements successifs jusqu'à aujourd'hui, et surestimer l'abri de ce jardin, véritable cabane quant à elle.

En réponse au " Parisien " supposé travailler son jardin, un Marseillais de la grande époque des cabanons aurait répondu que le but du cabanon était, au contraire, le far niente, manière de s'opposer à l'hégémonie productiviste de la France du Nord. Avec l'extension des formes populaires de villégiature sur les littoraux, il est cependant permis de se demander si le cabanon marseillais se distingue de tous ses cousins bricolés sur nombre de plages méditerranéennes et atlantiques, de Beauduc à Noirmoutiers et au Havre, sans compter les lacs et les rivières pour amateurs de chasse, pêche, nature et tradition.

Certes, géographie oblige, le cabanon marseillais préfère le rocher à la plage, mais la spécificité marseillaise est dans le rapport, exceptionnel, entre primarité et secondarité. Alors que, sur le reste de l'Hexagone, la résidence secondaire, qu'elle soit bourgeoise ou populaire, porte bien son nom, même quand sa charge symbolique est supérieure à celle de la résidence principale, l'ancienne diffusion et le mythe du cabanon demeurent au cœur du dispositif des sociabilités marseillaises. Cette singularité suffit à expliquer la nostalgie qu'il produit, à l'heure où vivre ensemble préoccupe autant le politique que le sociologue.

Enfin, le cabanon échappe par essence à l'architecture, à l'exception de celui que Le Corbusier construisit en 1951 pour son épouse et pour lui-même à Roquebrune Cap-Martin et au pied duquel, en 1965, il se noya. L'extrême simplicité de la construction de 16 m² et son statut funeste contribuèrent à donner quelque humanité posthume au fondateur du purisme et au rédacteur de la Charte d'Athènes.

« Cabanon », in Marion Segaud, Jacques Brun, Jean-Claude Driant(dir.), Dictionnaire de l’habitat et du logement, Paris, Armand Colin, 2003, p. 53-54 et 163-165.

Sous les tonnelles on entend le cliquetis des verres à pastis sur fond de chant de cigales... au cabanon on n’a rien d’autre à faire que d’être le plus heureux possible.

« À droite, c’est la mer, et toute la contrée qui environne Marseille, sur la gauche, au bas des rocs, est couverte de petites maisons de campagne d’une éclatante blancheur, qu’on appelle bastides. Je crois qu’on pourrait bien en compter quatre ou cinq mille. »

Stendhal, Mémoires d’un touriste

Suite à cette publication, on nous a écrit :

Dans une île pratiquement déserte de Patagonie, le renommé architecte chilien Mathias Klotz a conçu un refuge en parfaite harmonie avec la nature environnante. Cette maison en bois minimaliste offre un confort modeste et s'inspire des méthodes de construction traditionnelles de l'agriculture locale.

Les modestes édifices nichés au cœur de la nature exercent une fascination romantique sur les citadins, et les architectes ne sont pas en reste. Ils se plaisent tout autant que leurs clients à explorer ce qui pourrait être considéré comme la forme la plus élémentaire de l'architecture : quatre murs et un toit. Dès 1952, Le Corbusier avait érigé "Le Cabanon", une cabane en rondins mesurant seulement 3,66 mètres sur 3,66 mètres et 2,26 mètres de hauteur. Cette tradition a perduré dans l'architecture moderne, se scindant en deux tendances distinctes : l'une urbaine, axée sur l'optimisation de l'espace, notamment avec l'émergence des "tiny houses" qui gagnent en pertinence économique ; l'autre, plus rurale, rend hommage à l'écrivain canadien Henry David Thoreau, qui vécut pendant deux ans au XIXe siècle dans une cabane en rondins au milieu de la nature. Son récit, "Walden. Ou la vie dans les bois", reste un guide emblématique pour les défenseurs de l'environnement aujourd'hui.

Pour l'architecte chilien Mathias Klotz, l'objectif n'était pas tant d'optimiser l'espace que de créer une maison de vacances pour sa famille et ses invités sur l'île de Coldita, en Patagonie. Cette île, presque inhabitée, offre l'accès à des excursions en bateau dans les fjords de la région. La "Casa Francisca" peut accueillir six personnes pendant trois mois chaque année. Elle tire son inspiration directement des constructions agricoles traditionnelles de la région. Elle adopte une structure en bois rappelant les membrures et les planches d'un bateau, caractérisée par des poutres étroites mais profondes recouvertes de planches verticales. Cette approche, similaire à la construction navale, permet de réaliser des économies de matériaux. Contrairement aux maisons en rondins de bois plus massives, cette méthode de construction fait également usage des espaces entre les poutres comme des étagères pratiques pour le rangement, une référence subtile à l'objectif initial de cette forme de construction.

La modernité s'invite également dans cette simplicité architecturale, mais sans sacrifier le confort urbain. La maison est équipée d'une alimentation électrique solaire et d'un réseau 3G, mais elle puise son eau dans une rivière, utilise un chauffage au bois et traite les eaux usées de manière écologique. La façade à double peau avec isolation témoigne de l'attention portée au climat parfois pluvieux et venteux de la région. La forme du bâtiment, marquée par sa fonction de protection, présente de petites fenêtres et repose sur des cônes en béton qui la surélèvent, créant une distance par rapport au sol humide. Une section vitrée intermédiaire, semblable à une serre, au sein de l'enveloppe sombre du bâtiment, contribue à capter la chaleur.

Le choix du bois respecte également les traditions locales, avec l'utilisation du "canelo", un bois de construction courant en Patagonie. Bien que peu dur, il résiste remarquablement à l'humidité et provient d'un conifère à croissance rapide, un arbre sacré pour les indigènes Mapuches de la région.

La construction a également été dictée par des contraintes logistiques : seulement 50 habitants résident sur cette île de 3 000 hectares, dépourvue de toute infrastructure adaptée à la construction. Six menuisiers, après une heure de trajet en bateau depuis le port le plus proche, ont réalisé la construction au cours d'un été austral. Les travaux se sont achevés en janvier 2018, avec l'aide d'outils manuels.

| Comment puis-je vous aider ? |